六大茶类汤色

中国是茶的故乡,茶是中国的国饮。中国的茶根据发酵程度分为六大类,即绿茶、黄茶、黑茶、白茶、红茶、青茶。这些茶类并非同时出现,而是随着制茶工艺的变化,在不同朝代逐步诞生的。

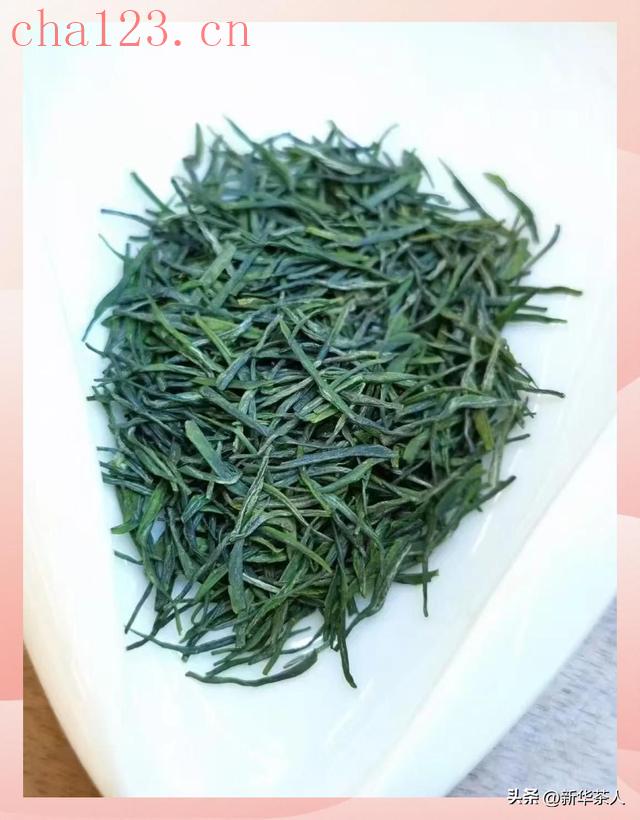

绿茶

一、绿茶:不发酵的茶类“老大哥”(唐代)

绿茶是六大茶类中起源最早的,其产生可追溯至先秦时期,古人将野生茶树鲜叶晒干收藏,形成原始的“晒青”工艺。唐代是绿茶制作工艺的转折点,正式形成系统化加工工艺。陆羽所著《茶经》中记载的“蒸青作饼”,便是早期绿茶的核心加工方式,通过蒸汽高温杀青破坏酶活性,防止鲜叶中的茶多酚氧化,除去青草味,保留鲜绿色与清爽味,形成“三绿”(干茶绿、汤色绿、叶底绿)品质特征,从而奠定了绿茶的品类基础。唐代绿茶以团饼茶为主,至宋代发展为蒸青散茶,明清时期形成炒青绿茶,香气、滋味更佳,工艺沿用至今。

二、黄茶:轻发酵的绿茶衍生品(唐代)

黄茶

黄茶的诞生与绿茶密切相关,源于对绿茶制作工艺的意外改进。唐代茶农在绿茶加工中,因杀青不及时或在揉捻后堆积过久,偶然发现茶叶会轻微发酵呈黄色,滋味也更醇和,这便是黄茶“闷黄”工艺的起源。不过,黄茶真正成为独立品类并形成规范工艺是在明代,明隆庆年间黄大茶的产生,标志着黄茶制作工艺的成熟。清代则出现霍山黄芽、君山银针等产品,黄茶逐步成为独具特色的品类。

三、黑茶:后发酵的耐储运民贸宠物(宋代)

黑茶

黑茶的起源与古代边疆贸易直接相关,最早的黑茶出现在四川,实际上属蒸压绿茶变色后的边茶类产品。其起源可追溯至宋代,当时朝廷为支持西北“茶马互市”,需将绿茶、黄茶运往千里之外的边疆,茶叶在运输途中自然发酵变黑了。后来茶农便尝试将茶叶渥堆发酵,制作成耐储存、滋味醇厚的黑茶。至明代,黑茶工艺正式成熟,明嘉靖年间,湖南安化黑茶成为官方指定的边销茶,其“渥堆后发酵”工艺被明确记载。此后,湖北老青茶、云南普洱熟茶、四川藏茶等黑茶品类逐步增多,成为适合长途运输与长期存放的代表性茶类。

四、白茶:微发酵的纯自然型茶类(明代)

白茶

白茶之名可追溯至宋代,宋徽宗在《大观茶论》里有记载。但那不是真正意义上的白茶,指的是茶树品种。真正成为独立茶类并定型,是在明代。当时福建福鼎、政和等地,茶农选取芽头肥壮、满披白毫的鲜叶,不炒不揉,经简单晾晒、烘烤制成干茶,名曰“白毫银针”、“白牡丹”等。白茶制作工艺与古代晒茶相似,工序简单,但最大限度保留了茶叶的天然成分,其“毫香蜜韵、自然天成”的品质得到人们认可,成为六大茶类中工艺最原始的品类之一。

五、青茶:半发酵工艺的创新之作(明末清初)

青茶

青茶也叫乌龙茶,算是六大茶类中的“晚辈”。起源于明代末期至清代初期,最早出现于福建安溪、武夷山一带。当时茶农在制作绿茶时,偶然发现晒青后适度摇青,让茶叶边缘氧化变红,制成的茶叶既有绿茶的清香,又有红茶的醇厚,这便是青茶“半发酵”工艺的起源。清代中期,青茶工艺逐步成熟,并从福建传播至广东、台湾等地。武夷岩茶、安溪铁观音、凤凰单枞等,是青茶类经典产品,其“绿叶红镶边、高香耐冲泡”的特征,成为中国茶类创新的代表。

六、红茶:全发酵的世界最爱“小弟”(清代)

红茶

红茶属全发酵茶,是六大茶类中最晚诞生的茶类。起源于清代初期的福建崇安(今武夷山),“正山小种”被认为是世界最早的红茶。相传因战乱影响制茶,茶青意外发酵,茶农试用松木熏焙至干,形成了松烟香与桂圆味的独特品质,结果深受市场欢迎,这便是后来的“正山小种”。清代中期,红茶工艺传播至安徽、江西、湖北、云南等地,诞生了祁红、宁红、宜红、滇红等,其“红汤红叶、甜醇浓郁”的特点,受到大众欢迎。红茶一经问世,便迅速在国内流行,并传到国外,逐步成为全球消费量最大的茶类。

六大茶类发酪程度

从唐代绿茶的成型,到清代红茶的诞生,六大茶类的起源跨越千年。每一类茶的出现都与特定朝代的社会需求、技术突破紧密相关。它们构成了丰富多彩的中国茶品类体系,也承载着华夏传统农业的智慧与文化。

谢谢阅读!图片来自网络。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。