武夷岩茶大红袍:岩骨花香的千年韵味

大红袍茶叶的历史与源头解析

一、起源传说与早期记载

大红袍的起源可追溯至明代,其名称与传说密不可分。据传,明代一位进京赶考的秀才因腹痛被天心寺僧人用九龙窠岩壁上的茶叶治愈,后高中状元,为报恩将红袍披于茶树,茶树因此得名“大红袍”。清代文献进一步记载了其作为贡茶的地位,乾隆年间武夷山设立御茶园,专为皇室采制大红袍。

二、母树与核心产区

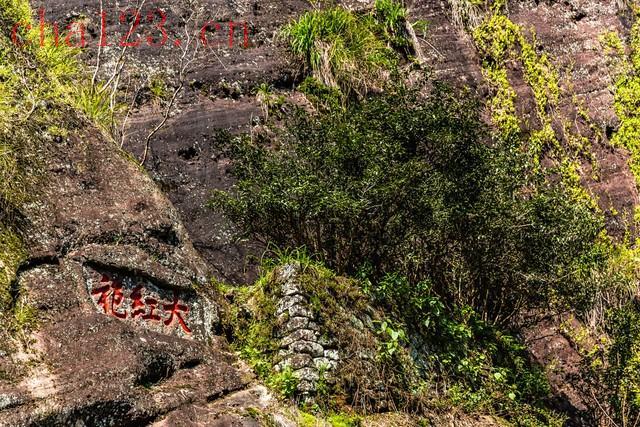

大红袍母树原生于武夷山九龙窠的丹霞岩壁之上,现存6株千年古树(一说4株),生长环境极其特殊:

• 地理特征:岩壁裂隙渗泉终年滋润,土壤为火山岩风化形成的砾壤,富含矿物质;

• 气候条件:日照短、温差大,云雾缭绕,形成独特的“岩韵”;

• 保护现状:母树自2006年起禁采,仅用于科研,现存茶树为无性繁殖后代。

三、工艺演变与文化传承

1. 传统技艺:早期采用手工摇青、炭焙工艺,形成“岩骨花香”风味,清代文献记载其制作需“三炒三揉”。

2. 现代发展:20世纪80年代无性繁殖技术成功,实现纯种大红袍量产,同时出现拼配工艺的“商品大红袍”。

3. 文化符号:大红袍与武夷山“三坑两涧”(慧苑坑、牛栏坑等)的茶文化深度绑定,成为岩茶代名词。

四、自然与人文的双重孕育

大红袍的源头不仅是自然造化的结果,更是人文历史的结晶:

• 自然基因:武夷山丹霞地貌的酸性红壤、岩缝渗透的矿物质泉水,赋予茶叶独特“岩韵”。

• 人文积淀:僧人驯猴采茶、状元报恩等传说,以及历代文人的诗词题刻(如朱熹、乾隆),共同构建了大红袍的文化厚度。

大红袍的历史交织着自然奇迹与人文传奇,从明代贡茶到现代岩茶代表,其源头始终扎根于武夷山的“岩茶基因”与匠人智慧。

五、武夷岩茶与大红袍的渊源

武夷岩茶是中国传统名茶的代表,核心产区位于福建武夷山丹霞地貌区,因茶树生长于岩缝中而得名。大红袍作为武夷岩茶四大名丛之首,素有“茶中状元”美誉,其历史可追溯至明代,传说因状元披红袍谢恩而得名,现已成为中国十大名茶之一。

六、大红袍的独特属性

1. 茶类归属:大红袍属乌龙茶(青茶),是半发酵茶,兼具绿茶清香与红茶醇厚。

2. 火味来源:传统炭焙工艺赋予大红袍独特的“火香”,需通过退火期(存放1 - 2个月)调和火气与茶韵。

3. 岩韵特征:以“岩骨花香”为标志,表现为茶汤的醇厚感、矿物感和持久回甘。

七、武夷岩茶的种类体系

1. 四大名丛:大红袍、铁罗汉、白鸡冠、水金龟。

2. 当家品种:水仙(兰花香)、肉桂(桂皮香)。

3. 分类标准:

• 纯种大红袍:母树扦插无性繁殖,保留原始基因。

• 商品大红袍:多品种拼配,追求香气与滋味的层次感。

八、品鉴与鉴别方法

1. 感官指标:

• 外形:条索紧结匀整,色泽绿褐油润带宝色,“三节色”(乌褐、青褐、红边)。

• 香气:熟香型以果香、奶油香为上;清香型以兰花香、蜜桃香为佳。

• 滋味:入口醇厚顺滑,苦涩迅速化开,回甘持久,叶底呈“绿叶红镶边”。

• 耐泡度:优质茶可冲泡8次以上,七泡仍有余香。

2. 鉴别要点:

• 假茶常混入外山茶,叶底松散无韧性,香气浮于表面。

• 纯种大红袍叶脉清晰,商品拼配茶香气复杂但缺乏岩韵。

九、冲泡技巧与茶器选择

1. 器皿:首选白瓷盖碗(显香)或紫砂壶(增醇),容量100 - 150ml。

2. 水温:100℃沸水激发茶香,忌用低温水导致香气沉闷。

3. 手法:

• 快速润茶唤醒茶叶,首泡5 - 10秒出汤,后续逐次延长5秒。

• 注水沿杯壁缓流,避免直冲茶叶。

十、大红袍与其他茶类的区别

茶叶文化的传承与创新

武夷岩茶的魅力在于传统与现代的融合。传统炭焙工艺保留了“活甘清香”的底蕴,而轻焙火新工艺则适应年轻群体对清新花果香的偏好。品饮时,可搭配紫砂壶与竹制茶席,感受“岩茶禅味”的东方美学。大红袍不仅是味觉的享受,更是武夷山千年生态与匠心的活态传承。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。