丨本文由小陈茶事原创

丨首发于头条号:小陈茶事

丨作者:村姑陈

《1》

热情似火的福建,连立冬都在升温。

接下来两天直逼30度的气温,又可以穿短袖了。

也难怪人们都说,福建人买短袖性价比最高,可以从4月穿到11月。

但玩笑归玩笑,立冬总算是来了。

这次回温之后,气温大概率要一降到底了。

春生夏长,秋收冬藏,冬天是休养生息的季节。

享受一年丰收的成果,积蓄起身体的能量。

按照传统,立冬补冬,立冬这天,除了多吃些滋补的食物外,别忘了多喝茶。

一杯温热清新的茶,也能迅速补充身体流失的热量。

这个冬天的第一杯茶,如果还不知道该如何选择,请看村姑陈的推荐。

《2》

推荐一:温润的老白茶。

首先推荐老白茶,是出于营养价值和风味的双重考虑。

白茶的制茶工艺简单质朴,主要步骤只有萎凋和干燥。

不炒不揉不杀青,制成的茶叶叶张基本完整,茶叶内部的养分也被很好地保留。

经过多年沉淀,这些养分还能往更好的方向转化。

其中,黄酮类物质的含量会显著提升。

这种物质,抗氧化与提高人体免疫力的效果十分显著。

冬天多喝老白茶,能有效缓解小感小冒引起的不适感。

另外,老白茶中的多数刺激性物质,也会在陈化过程中被转化。

因此,喝老白茶,我们会感觉格外温润、舒适。

性质平和稳定的老白茶,宜泡宜煮。

若有闲情,冬天其实很推荐茶友们煮茶喝。

村姑陈昨天刚刚煮过一壶2018特制春寿眉,意犹未尽。

干茶刚投进沸水,浓郁的药香就喷薄而出。

等鼻腔稍微适应了这存在感极强的药香之后,还能闻到沉沉的木质香、陈香。

琥珀色的汤水中,有点点白毫闪着微光。

浅啜一口饱含香气的茶汤,丰盈的滋味物质在舌面铺开,不留余力地展示着茶汤的饱满度。

将茶汤咽下,一股带着香气的暖流,从喉咙一直滑到胃里,感觉全身都被熨帖得舒舒服服。

一杯老白茶汤,既暖身,又清润,非常适合干燥的冬季。

《3》

推荐二:鲜醇的红茶。

冬红夏绿,并非空穴来风。

温润香醇的红茶,也是冬天喝茶的必选项。

作为六大茶类中的全发酵茶,红茶的茶性在发酵后变得温和。

它的甜润、香醇,仿佛融进了秋日和煦的阳光。

天冷的时候,温热的红茶汤喝到口中,能带来强烈的满足感,是味蕾和精神的双重满足。

泡红茶时,茶友们需要特别注意——用沸水。

温水泡红茶,是茶圈中相当常见的误区。

不少人主张,用沸水泡红茶会烫坏红茶,泡出酸味,其实不然。

品质过关的红茶,内质丰厚,就要用沸水冲泡才能激发出清甜的香气和滋味。

用沸水冲泡有异味的红茶,不是好红茶。

另外,网络上流行的那些调饮方法,一样不适合红茶。

好茶就该清饮,充分体会它的香与韵。

比如,2025老丛野生红茶《翠野逐风》。

采自桐木百年茶树的一款红茶,集焦糖香、花香、木质香、桂圆果香于一身。

剔透的橙黄色茶汤,展现出甜润清鲜的风味,各种香气附于舌面,绵长幽柔。

在它身上,竟喝出了几分金骏眉的风韵。

《4》

推荐三:香清甘活的岩茶。

冬天,其实也是一个品味岩茶的好时候。

天气转凉,人的心绪也不似夏天那般浮躁了。

这个时候喝岩茶,更能感受到它富有层次的魅力。

而且,立冬前后,当年的新岩茶基本都上市了,此时买岩茶,会有很多选择。

水仙清雅的兰花香、肉桂辛锐的桂皮香、铁罗汉沉郁的当归药香、水金龟清冽的梅花香,以及各类小品种的特色香型。

种类繁多、层次丰富的香气,是岩茶受人青睐的原因之一。

除了香之外,岩茶丰腴饱满、醇厚有力的茶汤,在天气微冷的时候喝,会带来一种由内而外的充实感。

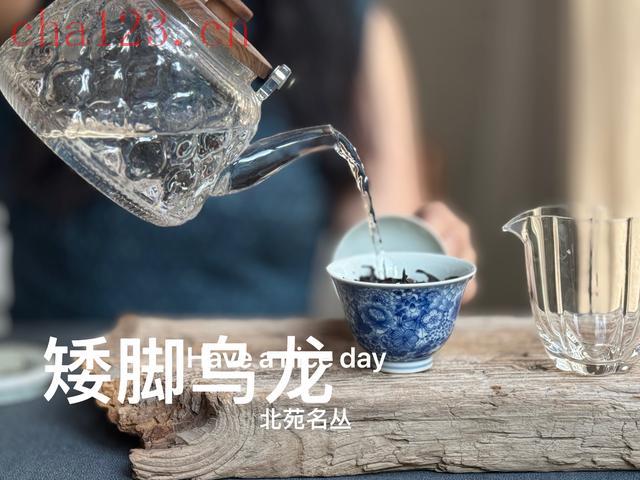

最近喝2025老树矮脚乌龙,就能体会到这种充实感。

揭盖是浓郁的花蜜香,在冬天品这样明媚张扬的香气,会给人一种春日将至的错觉。

花蜜香过后,是一股清甜的蜜桃香,霎时让人回忆起夏季多汁的水蜜桃。

盖香的尾调,则是沉郁的木质香,似秋天落满金色树叶的老林子中,隐隐散发出的老木头气息。

汤感是厚实的,滋味的圆融方正的,花蜜香、蜜桃香、木质香随汤水在口中散开。

喝过这款矮脚乌龙,才知原来一年三季的光景,还能在冬季汇合。

《5》

温暖的冬天,就该从一杯热茶开始。

冬天的第一杯茶喝什么,没有固定答案。

无论是温润的老白茶、甜醇的红茶、还是香清甘活的岩茶,只要是一杯热茶,都能为身体带来温暖。

李太白的立冬,是“冻笔新诗懒写,寒炉美酒时温。”

潇洒不过诗仙,也不便时时喝酒,那便围炉煮茶吧。

一小炉、一玻璃壶,烧水投茶,当茶香满室,温暖流通全身,茶友们便知冬日饮茶之真谛。

原创不易,如果您觉得这篇文章对您有帮助,请帮忙点个赞。

关注【小陈茶事】,了解更多白茶,岩茶的知识!

小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔,已出版白茶专著《白茶品鉴手记》,2016年-2020年已经累计撰写超过5000多篇原创文章。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。