丨本文由小陈茶事原创

丨首发于头条号:小陈茶事

丨作者:村姑陈

《1》

昨晚睡前听播客,听主播们聊到了“长期主义”。

论坛上有很多讨论组,专门供人打卡,分享自己的长期主义生活。

那里的人大多有一个明确的目标,考公、考研、创业。

选定了一个目标后,扎扎实实地走下去,似细水长流,不急不躁。

这就是长期主义,坚持错难而正确的事。

村姑陈私以为,喝茶也是一种长期主义,前提是,健康地喝。

品茶爱茶,自然是希望清新的茶香能绵长地融入我们往后的每一天。

但既然要长期陪伴,自然要健康地喝。

喝茶本身没有难度,但要始终喝得对、喝得好,并非易事。

首先,就要学会避开看似无妨,实则伤身的几类茶。

《2》

第一类:浓茶。

浓茶,是这条黑名单中最难避开的一类。

平时习惯拿个大茶缸、马克杯,随手抓一把茶叶,一泡就泡好几个小时的茶友,喝下去的就是浓茶。

喜欢用焖茶壶焖泡老白茶,焖上一整晚第二天再喝的茶友,喝下去的也是浓茶。

泡茶时,茶叶会在沸水的刺激下舒展,同时释放茶内质。

这些茶内质,包括带来鲜甜滋味的茶氨酸、多糖等,也包括呈苦涩味的刺激性物质——茶多酚和咖啡碱,而且,后者在高温环境下的释放速度会更快。

长时间的焖泡,会导致这些苦涩味物质过量释放。当它们的数量盖过茶氨酸时,茶汤的滋味便会由鲜甜转为浓苦。

不仅如此,茶多酚与咖啡碱还会过度刺激我们的神经,影响睡眠。

肠胃不适的茶友喝浓茶,不适感会加剧。

所以,喝浓茶不是在品茶,而是在给身体增加不必要的负担。

《3》

第二类:隔夜茶。

隔夜茶,并不是单指放了一整晚的茶。

泡出来的茶汤、没泡完的叶底,只要放置超过五六个小时,都属于隔夜茶的范畴。

不建议接着喝、接着泡。

放了那么久的茶,即便装在保温杯里、盖碗里,风味也会下滑。

香气挥发、营养物质氧化,喝起来味道沉闷,远不如现泡的茶好喝。

而且,茶叶本就富含营养,泡开之后长时间与空气接触,很容易滋生细菌与微生物。

虽说现在天气冷,细菌的滋生速度没那么快,但依旧不能掉以轻心。

为了健康着想,茶叶还是现泡现喝的好。

一次喝不完,也不要觉得浪费,直接倒掉。下一次冲泡时,按照茶水比调整投茶量,少泡一点就好。

《4》

第三类:烫茶。

沸水泡茶,能将茶叶中高沸点的芳香物质激发出来,泡出悠扬持久、层次丰富的茶香。

品质不佳的茶叶,用沸水冲泡后缺陷也会暴露无疑。

所以,六大茶类都最好用沸水冲泡。

但用沸水泡茶好,不代表喝茶也要喝滚烫的。

很多老茶客都习惯一出汤,就迫不及待地把茶汤往嘴里送,觉得这么喝才痛快。烫茶喝久了,嘴巴喉咙都适应了,也不觉得难受。

殊不知,我们的口腔、食道、胃壁其实非常娇嫩,承受力没那么强。

每每喝下滚烫的茶,细胞被反复损伤,久而久之,很有可能引发一系列健康问题。

世界卫生组织也早已把65℃以上的水,列为了2A类致癌物。

日常喝茶,出汤后可以先趁热闻香,刚好让茶汤温度降一降,再小口慢品。

如此既能喝到柔和温润的茶汤,也保护了身体。

《5》

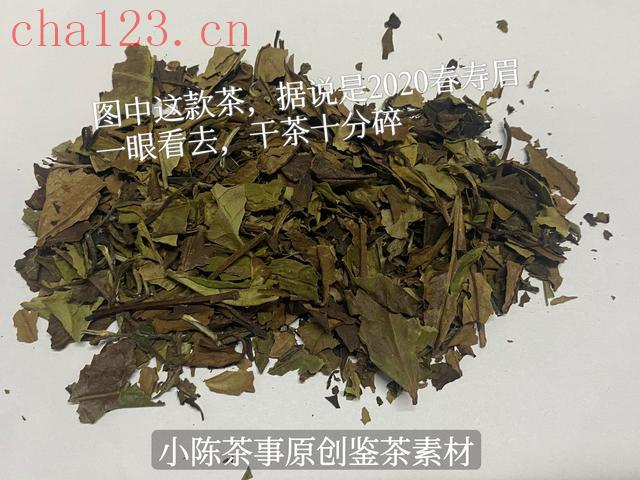

第四类:怪味茶。

要说怪味茶,种类就多了。

闷味、苦味、酸味、焦味、霉味等等,都是茶友们需要警惕的怪味。不管喝没喝过茶,闻到这些味道都会感觉不适。

品质过关的茶叶,是不会出现这些令人不悦的气味的。

只有当茶叶品质亮起红灯时,它们才会丑态毕露。

比如,出现闷味,意味着茶叶走水不畅,茶青被闷到了。

出现酸味,说明茶叶含水量过高、过度发酵了。

出现焦味,说明茶叶在焙火或烘干时火力太猛,茶叶被烘焦了。

这些有异味的茶,不仅喝起来口感极差、香气沉闷,还藏着不少食品安全隐患,对身体没有好处。

若家里的茶生出了异味,赶快舍弃,不要再喝了。

《6》

第五类:加料茶。

加料茶,可以是超市里加了花果、香精的廉价茶包,也可以是茶友们自己突发奇想搭配出来的各种茶。

加了各种花瓣、果干的茶包,看起来很精致,闻起来香气也很浓郁,但其实没茶友们想象中那么好喝。

因为它们的原料基本都是些边角料,不光是茶,水果也是。

劣质原料没多少香气和滋味,正好用香精和糖填补空缺。

喝这样的茶,品不出什么韵味,基本等于白喝,还给身体平添了负担。

而茶友们跟着网上的教程调配的养生茶、奶茶,一样没有可取之处。

陈皮、枸杞、黄芪等中药材和茶一起煮,茶叶的本味很容易就被盖过了。

水果、牛奶同理。

这些辅料的味道杂糅在一起,根本喝不出茶味,如果刚好喝到劣质茶就不好了。

《7》

长期主义的核心,不仅是“坚持”,更是“正确地坚持”。

因为贪图一时的浓烈滋味,就长期饮用有害身体的茶,日积月累,反而背离了喝茶的初衷。

要避开这五类茶,其实一点也不难。

回到最初,按照正确的方式、用平和的心态,去泡一杯干干净净的茶就够了。

长期喝茶,重要的不是喝多贵多好的茶,而是喝安心的茶。

细水长流,喝得健康,才能喝得长久。

原创不易,如果您觉得这篇文章对您有帮助,请帮忙点个赞。

关注【小陈茶事】,了解更多白茶,岩茶的知识!

小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔,已出版白茶专著《白茶品鉴手记》,2016年-2020年已经累计撰写超过6000多篇原创文章。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。