在中国人的日常生活中,茶叶不仅是文化符号,更是健康生活的重要组成部分。然而,面对六大茶类、复杂体质适配、储存误区等问题,消费者常陷入“喝茶反伤身”的困境。本文基于中国茶叶流通协会数据及多所高校研究成果,系统梳理六大茶类的核心特性、体质适配法则、科学饮用方式及储存要点,帮助读者建立科学饮茶框架,让千年茶文化真正服务于现代健康需求。

---

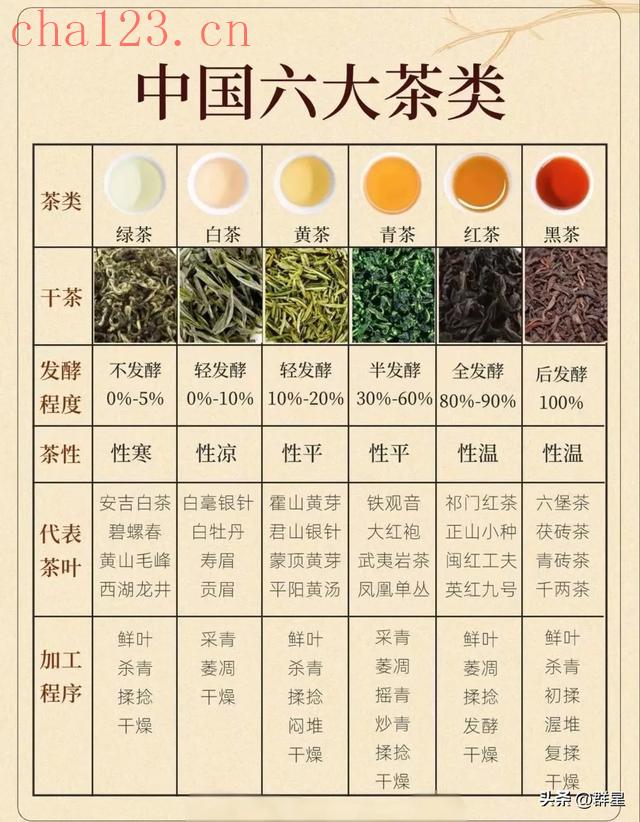

一、六大茶类本质解析

中国茶叶根据发酵程度分为六大类,每类茶的核心特性与健康价值差异显著:

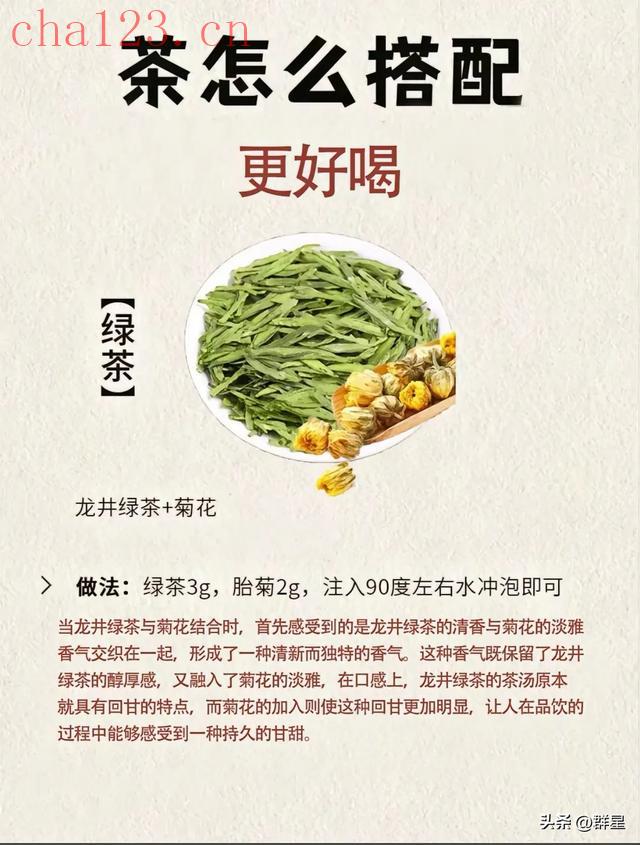

1. 绿茶(不发酵茶)

- 代表品种:西湖龙井、碧螺春、黄山毛峰

- 核心特性:茶多酚含量最高(达25%-30%),抗氧化能力强,但茶性寒凉。

- 健康价值:辅助降血脂、抗辐射,但空腹饮用易刺激胃黏膜。

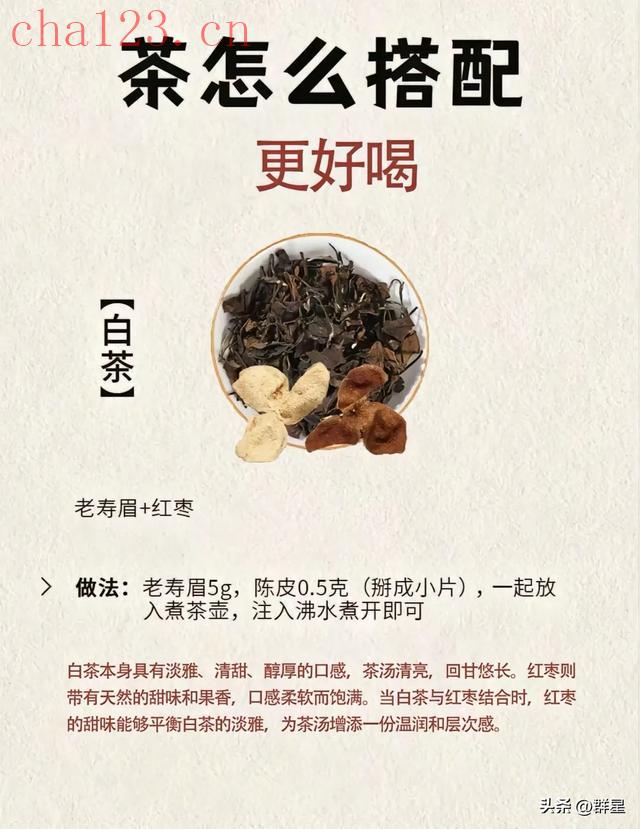

2. 白茶(微发酵茶)

- 代表品种:白毫银针、白牡丹

- 核心特性:新茶性凉,陈化3年后转为温性,黄酮类物质随年份增长可提升15%。

- 健康价值:改善皮肤炎症,抑制口腔细菌繁殖效率达70%。

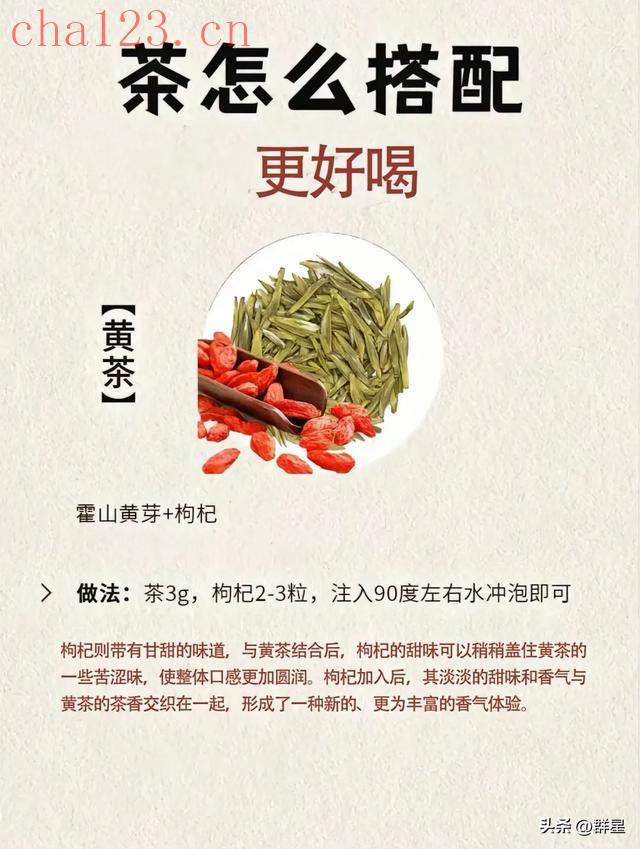

3. 黄茶(轻发酵茶)

- 代表品种:君山银针、霍山黄芽

- 核心特性:闷黄工艺形成“黄汤黄叶”,茶性较绿茶稍温和,但寒性仍存。

- 健康价值:缓解消化不良,但过量饮用可能导致钙流失。

4. 青茶/乌龙茶(半发酵茶)

- 代表品种:铁观音、大红袍、凤凰单枞

- 核心特性:茶性中性,兼具绿茶清香与红茶醇厚,儿茶素转化率可达40%。

- 健康价值:分解脂肪效率较绿茶高30%,但空腹饮用易引发低血糖。

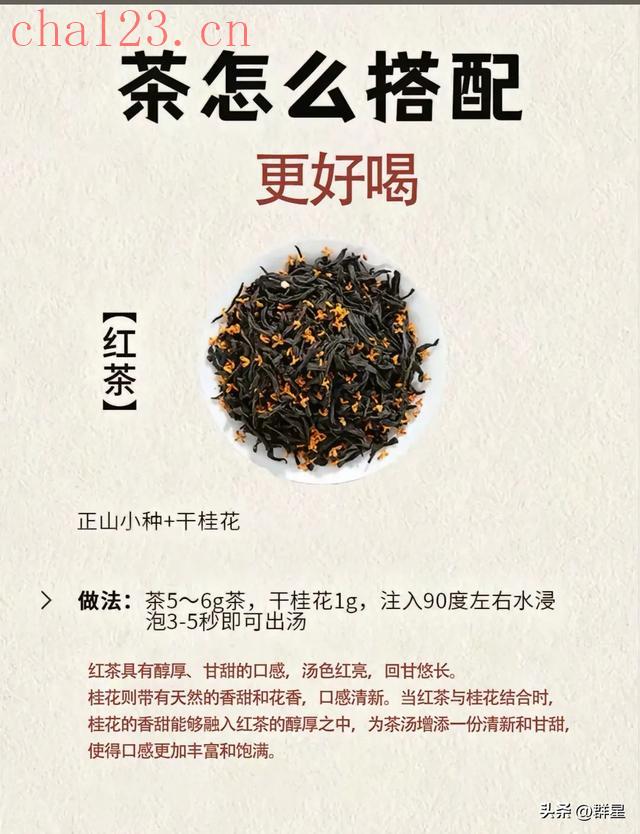

5. 红茶(全发酵茶)

- 代表品种:祁门红茶、滇红

- 核心特性:茶红素含量高,茶性温润,咖啡因含量较绿茶低50%。

- 健康价值:改善胃肠虚寒,但睡前3小时饮用可能影响睡眠质量。

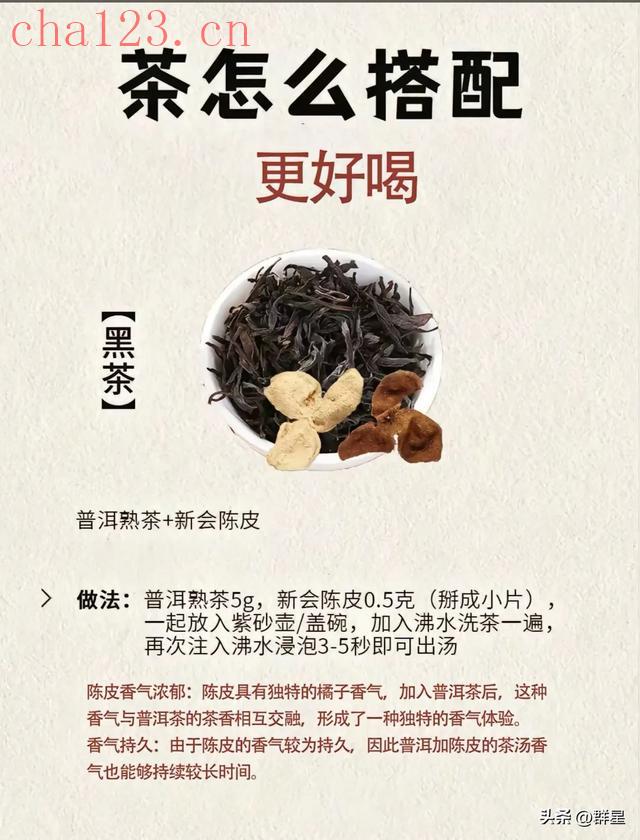

6. 黑茶(后发酵茶)

- 代表品种:普洱茶、安化黑茶

- 核心特性:微生物参与发酵,茶性温和,茶多糖含量达5%-8%。

- 健康价值:调节肠道菌群,但劣质普洱可能含黄曲霉毒素。

---

二、体质适配法则:九型体质对应茶谱

中医九型体质理论揭示,选错茶类可能加重身体失衡。以下为科学适配方案:

- 湿热体质(易长痘、口苦):首选绿茶、白茶,避免红茶、黑茶。

- 阳虚体质(畏寒、腹泻):宜饮红茶、黑茶,禁用绿茶、黄茶。

- 阴虚体质(口干、失眠):推荐白茶(陈化3年以上)、轻发酵乌龙茶,忌浓绿茶。

- 气虚体质(易疲劳、气短):适宜红茶、老白茶,避免空腹饮茶。

- 血瘀体质(经痛、面色暗):普洱茶、红花绿茶可促进微循环。

特殊人群警示:孕妇禁饮高咖啡因乌龙茶;糖尿病患者避免加糖茶饮;肾结石患者需控制绿茶摄入量。

---

三、科学储存:温度与时间的博弈

茶叶储存需遵循“避光、防潮、隔异味”原则,但不同茶类有细节差异:

1. 冰箱冷藏派

- 适用茶类:绿茶、黄茶、清香型铁观音

- 操作要点:温度控制在-5℃至5℃,分装为50g小包,避免反复开袋。绿茶开封后最佳饮用期仅30天。

2. 常温陈化派

- 适用茶类:普洱茶、白茶、黑茶

- 操作要点:湿度65%、温度25℃环境最佳。普洱茶每存放1年,儿茶素转化率提升2.8%。

3. 避光密封派

- 适用茶类:红茶、焙火乌龙茶

- 操作要点:使用锡罐或瓷罐,避免使用紫砂罐(透气性过强)。红茶保质期2-3年,过期后香气衰减60%。

家庭存茶三大误区:紫砂罐存绿茶加速氧化、透明玻璃瓶存白茶导致光解、冰箱未密封引发串味污染。

---

四、饮茶方式时空法则

1. 时段选择

- 晨间(7-9点):绿茶提神,但需餐后1小时饮用,避免胃酸分泌过量。

- 午后(15-17点):乌龙茶助消化,搭配坚果可缓解“茶醉”。

- 晚间(19点后):老白茶(咖啡因<15mg/100ml),避免影响睡眠。

2. 冲泡技巧

- 绿茶:水温80℃,上投法(先水后茶)保留鲜味。

- 黑茶:沸水冲泡,前两泡醒茶,第三泡起滋味醇厚。

3. 禁忌红线

- 浓茶(茶水比>1:30)每日摄入量≤400ml,过量可致心悸。

- 隔夜茶若冷藏保存≤24小时、未接触金属器皿,亚硝酸盐含量仍低于安全标准。

---

五、茶叶鉴别的五维模型

1. 干茶色泽:均匀度≥90%,绿茶翠绿带白毫,普洱熟茶呈猪肝色。

2. 香气纯净度:天然茶香无杂味,染色茶遇冷水即脱色。

3. 汤色透光率:绿茶≥85%,红茶≥78%,浑浊汤体可能含杂质。

4. 叶底完整度:特级茶叶底完整率≥95%,碎茶多为次级品。

5. 耐泡度:高山茶比台地茶多3-4泡,香精茶2泡后香气骤降。

---

六、饮水思源:茶与白开水的健康博弈

清华大学研究显示,每日饮用1200ml淡茶人群较纯白开水饮用者,心血管疾病风险降低18%,但肾结石发病率上升5%。建议采用“3:2交替法”:晨间淡茶提神,午后白开水补水,晚间老茶安神。

---

结语

茶叶是自然的馈赠,更是科学的课题。选择适合自己的茶类,需综合体质特征、储存条件、饮用方式等多维因素。当我们在茶香中品味文化时,更应以科学眼光审视杯中世界,让传统智慧真正转化为健康守护之力。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。