如何品鉴茶叶滋味?从“舌尖到喉韵”的感官密码

品茶看似日常,实则是通过感官与茶汤对话的过程。茶汤的滋味不仅体现茶叶品质,更映射出冲泡技艺与品鉴功力。以下从品茶步骤、滋味维度及技巧提升三个层面,解析如何捕捉茶汤的纯度、强度、厚度、苦涩感、甜度、回甘及特殊风味,解锁茶叶的味觉密码。

一、品茶前的准备:科学冲泡是基础

选器与茶水比

新手建议用白瓷盖碗,因其材质稳定、不吸味,便于观察茶汤色泽与香气变化1。茶水比需用克秤精准控制(如5克茶配150ml水),避免因估量误差导致茶汤过浓或寡淡。

水温与冲泡时间

不同茶类水温各异:绿茶70-80℃,红茶/乌龙茶90-100℃,黑茶/普洱需沸水激发陈香2。前几泡快出汤(3-5秒),后续逐次延长,以平衡茶汤浓度。

二、品茶四步曲:从感官到体感的递进体验

闻香识茶:捕捉纯度与特殊风味

干茶香:温杯后投入干茶,摇动盖碗激发香气,轻嗅判断是否有异味(如仓味、酸馊味)。好茶干香纯净馥郁,如花香、果香或蜜香。

盖香与杯底香:冲泡后闻盖碗的“盖香”和公道杯的“挂杯香”,香气层次越丰富(如兰花香转奶香),茶质越优。

观色察质:茶汤的厚度与透亮度

将茶汤倒入白瓷杯,观察其色泽与透光性。优质茶汤清澈透亮(如绿茶翠绿、普洱琥珀色),浑浊则可能因工艺缺陷或存储不当46。茶汤的“厚度”可通过光线折射判断:汤感醇厚的茶汤如油脂般有质感,入口后包裹感强。

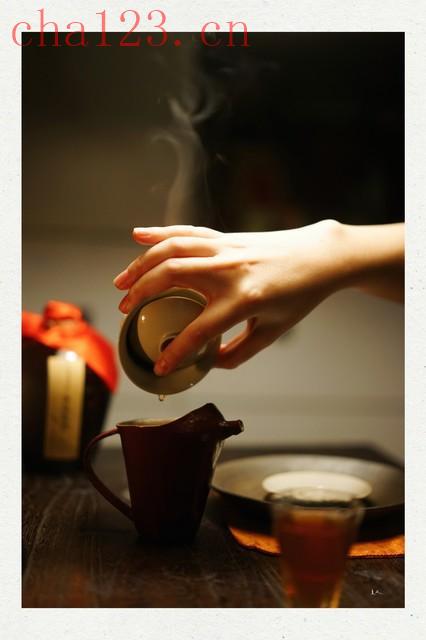

品饮茶汤:舌尖的滋味维度

纯度与强度:入口第一感是茶汤的“纯度”(无杂味)和“强度”(浓度)。优质茶汤滋味饱满,苦涩甜协调,而非单一刺激。

苦涩与转化:苦涩感在舌根与舌尖分别体现,短暂停留后是否快速化开是关键。好茶的苦涩会转化为回甘,如普洱生茶的“苦尽甘来”。

甜度与回甘:吞咽后,舌面与喉部是否涌现甘甜(如岩茶的“岩韵”),回甘持久度是判断茶质的重要指标。

细看叶底:茶叶的生命力密码

冲泡后展开叶底,观察其完整度与柔韧性。优质茶叶叶底肥厚均匀、色泽鲜活(如绿茶嫩绿、乌龙茶绿叶红镶边),破碎或暗沉则可能为工艺瑕疵。

三、滋味提升技巧:让茶汤“活”起来

啜茶法:含一小口茶汤,轻吸气发出“呲溜”声,使茶汤雾化,更易捕捉香气与层次感。

舌面停留法:茶汤在口腔停留3-5秒,用舌面搅动感受质感(顺滑或涩口),再缓缓咽下体会回甘。

冷嗅与热嗅:茶汤温度降至50℃左右时复闻杯底,低温下香气更细腻(如冷后蜜香),可发现隐藏风味。

四、特殊风味的捕捉:地域与工艺的印记

茶叶的“特殊风味”源于品种、山场与工艺:

地域香:如武夷岩茶的“岩骨花香”、凤凰单丛的“蜜兰香”。

工艺香:红茶发酵后的甜薯香、普洱熟茶的枣香陈韵。

存储香:老白药的药香、陈年普洱的樟香,需通过多次冲泡(3-5泡后)逐渐显现。

品茶是感官与时间的艺术

品茶并非玄学,而是通过系统训练提升感官灵敏度。从科学冲泡到细致品鉴,每一次与茶汤的互动都是对茶叶生命力的解读。正如茶人常言:“茶无定味,适口者珍”,掌握方法后,方能真正感知茶汤的千般滋味。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。