一、源起:从先秦野茗到《茶经》立典

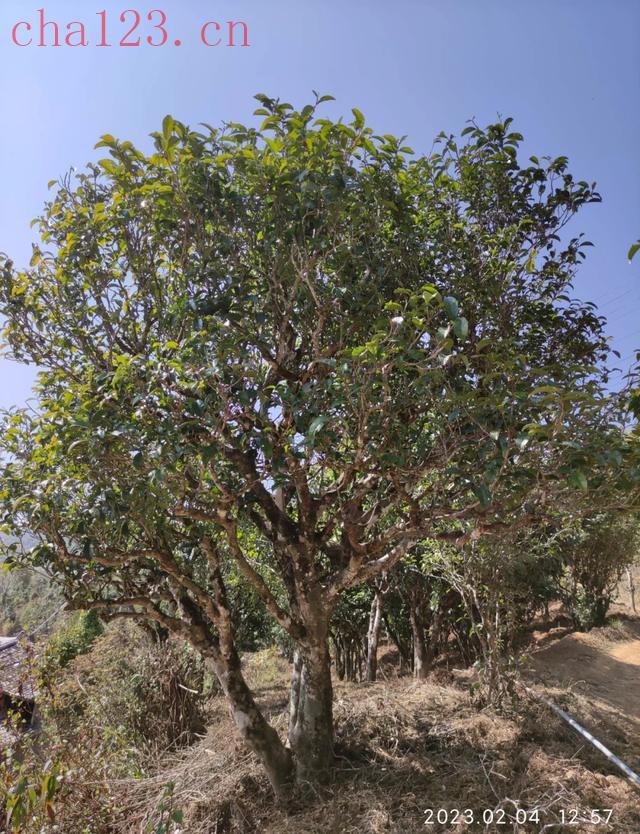

一、源起:从先秦野茗到《茶经》立典中华茶史的起点,藏在先秦的山水间。云南一株2700年树龄的古茶树,

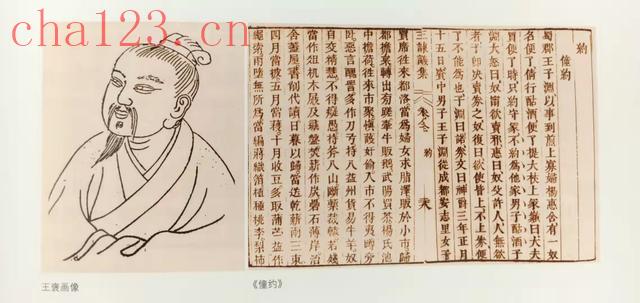

用斑驳枝干诉说着先民最早与野生茶树的交集;而公元前59年王褒《僮约》里“烹茶尽具”四个字,虽简短却成了现存最早的饮茶记录,为茶事留下了文字凭证。

到了三国,制茶有了章法。据《广雅》记载,当时人已会把茶叶捣成饼、烘干,喝时再捣碎冲泡——这一步,让茶叶从山间鲜叶变成了能长久保存的饮品,也算茶从“自然之物”走进“日常之饮”的关键转折。

真正为茶文化立规矩的,是公元760年陆羽的《茶经》。这本书不只是教人种茶、制茶、煮茶,还第一次说“茶的饮用,从神农氏就开始了”,把茶的根扎进了上古传说里。书中写的24种唐代制茶工具,蒸青要控多少火、拍茶要用多大劲,还有“水沸时像鱼眼冒泡是第一沸”的煮茶门道,至今都是我们看懂唐代人怎么喝茶的重要依据。

二、匠心:从宋式点茶到非遗传承

二、匠心:从宋式点茶到非遗传承宋代人把喝茶玩成了艺术,点茶就是代表。蔡襄在《茶录》里写了12道工序,从烤茶、碾茶到候汤、点茶,一步都不含糊。当时建安北苑贡茶院做的“龙团凤饼”最出名,把蒸好的茶叶压进带龙凤花纹的模具,做出来的茶饼又好看又金贵。点茶时拿茶筅使劲搅茶汤,直到表面浮起像雪一样的泡沫,这场景在宋代文人聚会里很常见,透着那时的雅致。

如今,老手艺在非遗里寻到了新生。2022年,白族三道茶成了国家级非遗。这茶来自大理,每一道都有讲究:头道“苦茶”得用土罐烤到微黄,冲开水后先苦后甜;二道“甜茶”按1:15的茶水比例,加核桃和乳扇丝,喝着有奶香;三道“回味茶”要煮够3分钟,放蜂蜜和花椒,又甜又带点麻。现在大理还有137位传承人,但能把36道核心工序全学会的,只剩23人,老手艺的传承还得使劲。

三、变迁:从贡茶经济到产业振兴

三、变迁:从贡茶经济到产业振兴茶从来都不只是饮品,还能撑起经济。唐代湖州顾渚山贡茶院,一年能产1.8万斤紫笋茶,要花6.7万个工日才能做完,看得出来当时贡茶规模多大。宋代福建北苑的茶场更厉害,一年产4.1万斤茶饼,相当于现在20吨精制茶,是当时国家财政的重要来源。

到了现在,茶成了乡村振兴的“帮手”。2022年农业农村部数据显示,全国茶园有4896万亩,毛茶产量318万吨,整个产业值超8000亿元,种茶、制茶、卖茶的链条很完整。云南勐海县就靠茶脱贫,2012年到2022年,当地农民人均收入从6178元涨到15342元,翻了近2.5倍,真应了“一片叶子富了一方人”。

在国际上,中国茶也有分量。2022年出口37.5万吨茶叶,赚了22.4亿美元,摩洛哥最爱买中国绿茶,一年买7.4万吨,人均一年喝2公斤。但也有差距:英国立顿一年卖30亿欧元,比中国茶企总出口额还多一半;日本茶道协会在32个国家设了分支,一年教1.2万人学茶道,文化输出做得很到位。

四、叩问:文化价值与产业价值的失衡之思可问题也很明显:英国企业把中国茶叶包装成高端品牌赚大钱,中国很多茶农卖一斤毛茶才赚不到3元;日本茶道衍生品一年卖50亿日元,中国不少非遗传承人一个月收入还不到5000元。数据说中国茶企数量是英国的80倍,但总利润只有人家的1/5,这差距背后,藏着中国茶产业的难题。

是我们没把茶文化挖透?还是不会做品牌、不会把文化变成钱?中国茶有千年历史,从先秦的野茶到陆羽的《茶经》,从宋代点茶到现在的非遗,文化底子很厚。可怎么把这些文化变成实实在在的竞争力,让茶农多赚钱,让老手艺能长久活下去,这仍是现在要解决的大问题。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。