茶饼市场的真假难辨已经成为消费者心中的一块心病。

尤其是在2024年,市场上出现的那些新套路、新陷阱,让人防不胜防。

这里的真伪不仅关乎钱袋,更关乎一份手工艺的传承与文化的尊重。

而今年最新的市场动态揭示了骗局的多样化和技术化,提醒每一个爱茶之人都要擦亮双眼。

首先,"数字溯源"的新骗局成为最令人头疼的陷阱之一。

原本规模化的区块链溯源,应该让消费者一眼就能验证茶叶的身份真伪。

但如今,不法商家利用技术漏洞,伪造二维码,蒙混过关。

有的假冒者甚至链接虚假页面,让消费者在扫码后误以为验证成功,这其实是“假验证”。

云南茶叶协会在7月发出警示,提醒消费者千万别相信“全能”的二维码,要通过官方平台——云南普洱茶溯源平台官方小程序验证,这样才能确保自己买到的是真材实料。

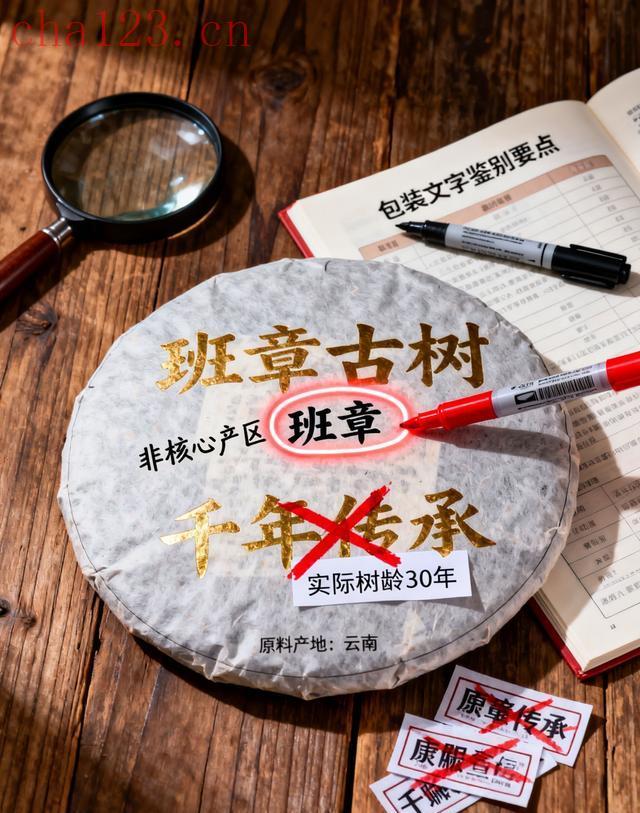

其次,包装材质的造假也日益高明。

在2024年,某些商家开始模仿正品,用上了更复杂的包装手段。

特种棉纸、精美的印刷、水印……这些都不是问题,问题在于他们掌握了正品的包装工艺。

尤其令人警惕的是,“老班章”假货在抽样中出现,包装的字迹几乎无差别,只是内飞标签的纸质不同。

细节虽微,却足以识破造假者的心机:内飞标签用的纸质量更差,颜色偏暗,甚至摸上去有油腻感或韧性不同。

再来,直播带货的套路也日益丰富。

有些主播声称“跳过中间商”,把话说得天花乱坠,实际上所售的名山茶大多来自非核心产区,甚至是次级茶园。

根据勐海县茶业协会的数据,有高达65%的所谓“名山茶”出自“直播专供”、“代购货源”——这些词背后往往藏着更深的假货、低价甚至窃取地理标志的阴谋。

消费者在面对直播时,要保持理智,尤其要让主播现场提供茶园的实时定位和产区信息,这是辨别真假的第一关。

而在辨别方法上,细节变得格外关键。

真品茶饼的包装不仅有明确的村寨名字,海拔和采摘时间,比如“老班章老寨·海拔1700米·2024头春”,还会带有品牌特有的标签。

而假货往往模糊,甚至用一些“古树级”“风味”这样的模糊词汇充数,混淆视听。

消费者在买茶时,要要求店家出示具体的产地、采摘信息,以及采摘价格、初制所的详细内容,否则很难确认真实性。

对茶叶品质的辨别也是关键。

真名山茶,叶底厚实,韧性强,绒毛明显,火候得当。

而假货则不同,叶底稀薄、脆弱,没有绒毛。

有些商家还用“做旧”的手法涂染染色,让新茶看起来像陈茶,迷惑消费者。

这些“做旧”手段,只是为了让假货“看起来更老更值钱”,实际上质量严重受损。

而提问环节也不要放松。

买茶时问:茶园坐标、鲜叶价格、初制所的具体名称,这些硬信息是不容模糊的。

反复询问若得到“商业机密”“祖传秘方”等模糊回应,就要保持警惕。

随着行业的规范加强,2024年云南省已启动“普洱茶品牌保护专项行动”。

涉案企业、虚假宣传和伪造溯源的行为都被重点治理。

虚假宣传案件比去年增长了40%,虚假溯源平台已被关停12个。

这些措施推进得挺快,也提醒消费者:品质和信誉,是买茶的第一保障。

消费者如果发现虚假信息还能通过“云南市场监管”公众号举报,最高奖励一万元。

这场真假纷争的核心在于谁到底研发出了“真正的良心”。

背后是维护原产地声誉和工艺传承的责任。

假货制造者用技术模仿,精准复制包装、二维码,甚至利用“直播热”制造假象。

他们的根本目的是用低价骗取信任,再用次品赚取暴利。

而真正的名山茶,一定是产自真正的核心茶园,经过严格工艺、用优质原料制成,是真正传承千年技艺的结晶。

但问题在于,消费者的识别能力有限。

越来越多的人喜欢在直播里冲动消费,却不去核实信息;一些商家为了利润,甘愿走法律底线,伪造包装、篡改溯源信息。

长此以往,名山茶的名誉会受损,真正的好茶也会被“标签”模糊掉。

我们必须清醒,辨别真假,不能一味依赖表面和广告。

这不仅是对自己钱包的负责,更是一种对茶文化和产业的尊重。

茶,不应成为虚假的战场,而应是传递心意、传承工艺的载体。

总结来看,2024年的茶饼市场,真假兜盘,套路繁多。

消费者要学会“看包装、查溯源、验品质、问细节”,这是保护自己权益的唯一途径。

行业的监管逐步加强,但真正的胜利还在于消费者的警惕心和理智判断。

只有这样,才能让那些用虚假欺骗的“套路商”难以得逞,把真正的好茶留给那些懂得识别的忠实爱茶人。

这场真假大战,还在继续。

你真的知道怎么辨别一块真正的名山茶吗?

还是只相信“高大上的包装”和“直播间的花言巧语”?

我想知道,正品的定义到底在哪儿,我们到底愿意为一片好茶付出多少努力?

真正的好茶,不应被虚假蒙蔽,更应成为我们真心追求的目标。

你怎么看?

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。