丨本文由小陈茶事原创

丨首发于头条号:小陈茶事

丨作者:村姑陈

《1》

《楚辞》有云:“茶如美人,生于幽谷。”

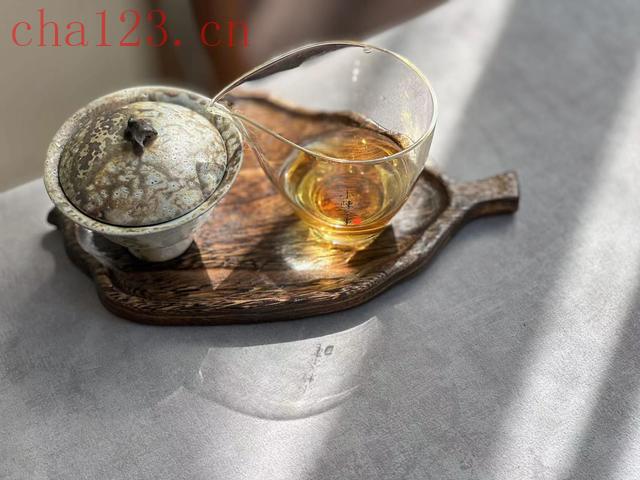

若将红茶喻作美人,她便是那位历经萎凋揉捻、发酵沉淀,最终在沸水中苏醒的绝代佳人。

乌润的外形下裹着炽热的红汤,沉稳的香气中藏着百年的智慧。

几百年前,福建武夷山桐木关的茶农偶然发现:被松木熏染的茶叶竟蜕变为乌黑油润的模样,冲泡后溢出醉人的松烟香与桂圆甜。

这“美丽的意外”,催生了正山小种。

它不如绿茶清冽,不似乌龙复杂,却以醇厚甘甜开启征服世界的旅程。

但在如今这个浮躁的时代,多数人喝红茶只是闷头喝,不会想着去了解茶叶的前世今生。

不免觉得有些可惜,总觉得红茶传奇的一生也应该被世人所熟知才是。

今天,就来好好聊聊红茶的基本知识,带你从“红茶小白”升级为“懂茶之人”。

《2》

红茶的基本概念,一场红妆素裹的发酵艺术。

红茶(Black tea)的“红”,源于一场华丽的化学蜕变。

其核心在于全发酵工艺,茶鲜叶中的茶多酚在酶促氧化作用下,蜕变为茶黄素与茶红素,造就了“红叶红汤”的经典特征。

与绿茶不同,红茶无需杀青。

红茶鲜叶在采摘后经历萎凋失水、揉捻破壁、发酵变色、干燥定香的四重修炼,才成为一杯醇厚的暖香。

正因如此,红茶茶性温和,对肠胃刺激小,冬日捧杯时暖意直抵心腹。

不过,红茶的作用是“暖胃”,并非是“养胃茶”,不要被一些商家的营销忽悠了。

红茶之所以叫“Black tea”而不是“Red tea”,是因为西方人初见干燥乌黑的红茶茶叶时,以其色泽命名,而非茶汤之色。

许多人以为大红袍是红茶,其实不然,大红袍是乌龙茶,只是名字带红罢了。

就像安吉白茶其实是绿茶一样。

《3》

红茶的主要产地,风土孕育的“红颜”地图 。

中国红茶的三大核心产区,各以风土写就红茶的传奇。

福建武夷山,堪称红茶的鼻祖之地, 正山小种就诞生于此。

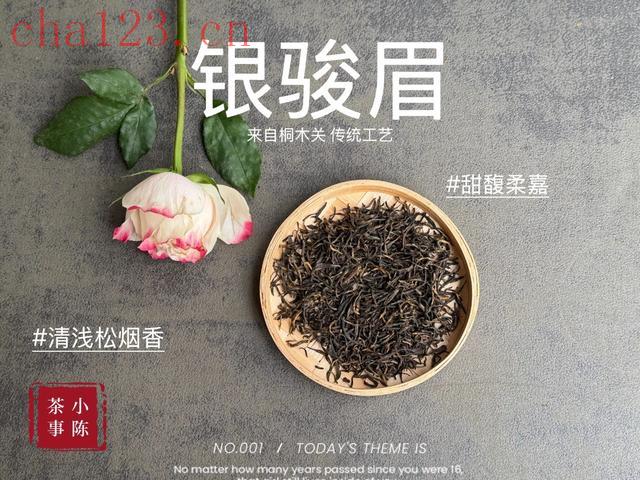

正山小种的分支烟小种,以桐木关菜茶为原料,松木熏焙赋予标志性“松烟香”与桂圆甜。

2005年创新的金骏眉,采6-8万颗芽头制一斤茶,金毫显露,花果香清雅,堪称红茶之巅。

安徽祁门,是高香女王的秘境。

大量槠叶种茶树生长于云雾缭绕的丘陵,孕育出位列世界三大高香红茶之首,似玫瑰、似苹果、似蜜的“祁门香”。

云南凤庆,又称滇红之乡。

选用云南大叶种,芽肥毫金,茶汤红艳浓稠,蜜香高扬带鲜爽刺激感,显尽高原的野性。

福建、安徽、云南是我国红茶的主要产区,也是织就中国红茶的锦绣版图的主力军。

《4》

红茶的制作工艺,是绿叶到红汤的涅槃之旅。

红茶的加工工序要比白茶复杂许多。

红茶制作分四大步骤:萎凋、揉捻、发酵、干燥,毫无疑问,核心工艺在“发酵”。

萎凋工艺,指将鲜叶摊晾,让茶叶汗蒸,将水分挥发掉,从而使得叶片由脆变软,这时青草气消散,花果香开始出现,此为奠基风味的时刻。

揉捻工艺,即用机器或手工揉搓叶片,破坏细胞壁,促使茶汁溢出,为发酵做足充分的准备。

接着是重头戏发酵,需要将茶叶铺开,在温度湿度的控制下进行氧化反应,绿叶会逐渐变红,形成红茶特有的香气。

一款红茶的品质是好还是坏,与它的发酵工艺密不可分,息息相关。

最后是干燥,用高温烘干,终止发酵,固定茶叶的品质。

传统的烟熏小种会用松木熏焙,这样茶叶会带着一股松烟香,但随着科技的进步,现在已经很少见了。

《5》

红茶的品种分类,奉上红茶家族的族谱。

按工艺和外形,红茶主要分三类:

小种红茶、工夫红茶和红碎茶。

小种红茶又分为正山小种和烟小种,正山小种是世界上最早的红茶,产自武夷山桐木关,有松烟香、桂圆汤。

工夫红茶,主要有带着蜜糖香和玫瑰香的祁门,还有云南大叶种制成的滋味极浓、耐泡、性价比高的滇红。

值得一提的是,此”工夫“非“功夫”,指的是在茶叶制作后多一道精致的工序,让泡出来的茶汤更有味道。

而红碎茶指的是将茶叶切碎加工,做成方便冲泡的茶包,常见于奶茶店,用来做调味茶的基底。

《6》

红茶的香气滋味,是舌尖上的“红”尘诗篇。

红茶的全发酵工艺使茶多酚锐减,茶汤柔和无涩感,入口绵密如绢。

可溶性糖与氨基酸交融,滇红的蜜甜、祁红的果甜、小种的桂圆甜,皆似自然的馈赠。

优质的红茶饮尽后杯底留香持久,祁红冷香似玫瑰蜜露。

品质好的滇红由于茶黄素含量高,所以一般汤色红艳带金圈,纯澈如琥珀。

假如一款红茶的茶汤浑浊发暗,就需要小心了,可能是工艺或存储环节出了问题。

并且茶黄素还会刺激唾液分泌,这就是为何红茶会生津。

《7》

红茶,一片树叶的温柔哲学。

从中国武夷山到英国下午茶,红茶承载着东西方文化的交融。

它不追求绿茶的鲜爽,也不攀比普洱的沧桑,只是用温暖的色泽和甜润的滋味,给忙碌的生活添一份从容。

下次喝茶时,不妨细品一口。

或许你就会懂得,几百年前那片被遗忘在茶筐里的绿叶,为何有那么大的魅力。

原创不易,如果您觉得这篇文章对您有帮助,请帮忙点个赞。

关注【小陈茶事】,了解更多白茶,岩茶的知识!

小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔,已出版白茶专著《白茶品鉴手记》,2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。