看似简单的泡茶方式,暗藏茶叶品质的终极密码:

在茶友圈里,“闷泡”一直是备受争议的话题。有人视其为激发茶香的秘诀,有人却避之唯恐不及。那么,茶叶究竟能不能闷泡?今天,就让我们揭开闷泡背后的秘密,教你用这一招轻松辨别茶叶品质!

闷泡:一把双刃剑.

闷泡,简单来说就是将茶叶长时间浸泡在热水中,盖上壶盖,让茶叶在密闭环境中慢慢释放内涵。这种方法看似简单,却蕴含着复杂的化学变化。

闷泡派如是说:

a. 茶汤更浓郁:长时间浸泡让茶叶中的有效成分充分释放,茶汤醇厚度显著提升。

b. 促进有益转化:普洱在闷泡中,茶多酚会转化为茶黄素和茶红素等抗氧化物质。

c. 提升保健价值:闷泡后的普洱茶更利于消化,还能增强免疫力。

反对派则担忧:

a. 苦涩难当:过度闷泡会使咖啡碱和茶多酚过量析出,茶汤变得难以入口。

b. 有害物质释放:长时间高温浸泡可能导致重金属和农残溶出。

c. 营养流失:维生素等水溶性营养成分会在长时间闷泡中大量流失。

真相:闷泡是茶叶品质的“照妖镜”.

闷泡其实是检验茶叶品质的绝佳方法。品质上乘的好茶,即使用快出水(7-8秒出汤)的方式冲泡,也能呈现出丰富的层次感和持久的回甘。

而那些只有通过长时间闷泡才能勉强泡出点味道的茶,很可能就是内质匮乏的劣质茶。不良商家常推荐“老白茶必须闷泡”的说法,背后往往隐藏着茶叶品质不佳的真相——因为只有闷泡才能让这些茶勉强有点茶味。

指南:五维联评辨别品质.

闷泡评鉴的核心原理是通过长时间高温浸泡(通常30秒至5分钟),强制析出茶叶深层内含物质。优质茶内质均衡,即使闷泡仍能呈现协调风味;劣质茶则因成分失衡(如咖啡碱、茶多酚过量而氨基酸不足),暴露出苦涩、异味、浑浊等问题。关键认知:好茶不怕闷,闷后“现形”的往往是工艺缺陷、原料粗劣或仓储不当的茶。

作为专业审评而言,有五大操作要点:

1. 汤色鉴别:通透度即品质身份证

ü 优质特征:

生普:金黄明亮如琥珀;熟普:红棕透亮似红酒。闷泡后仍清澈无悬浮物,变色均匀(浅→深渐进)。

ü 劣质信号:

浑浊、沉淀、暗沉发黑,或颜色突变(如快速转黑),暗示杂质多、发酵异常或受污染。操作建议:用透明玻璃杯/盖碗,自然光下平视观察,避免器具颜色干扰。

2. 香气解析:纯正度定品质生死

ü 优质表现:

香气浓郁持久,无断层:生普显花果蜜香,熟普带陈香、枣香、木香。挂杯香明显,冷却后仍有余韵。

ü 劣质警报:

短促飘散、异味突出:霉味、酸馊味、烟焦味(非工艺型)、土腥味。

操作建议:热嗅(刚出汤)、温嗅(50℃)、冷嗅(室温)三阶段闻香,重点捕捉异味出现的时机。

3. 滋味审评:层次感是顶级茶的护城河

ü 优质口感:

入口浓强但苦瞬化甘,涩后生津,喉韵绵长;茶汤饱满如米汤,有“厚度”与“滑度”,无麻舌锁喉感。

ü 劣质暴露:

苦涩钉舌不化,味淡如水(内质不足),或酸馊刺喉;“茶水分离”——滋味浮于表面,缺乏融合感。操作建议:小口啜吸,让茶汤铺满舌面,重点感受舌两侧生津速度与喉部舒适度。

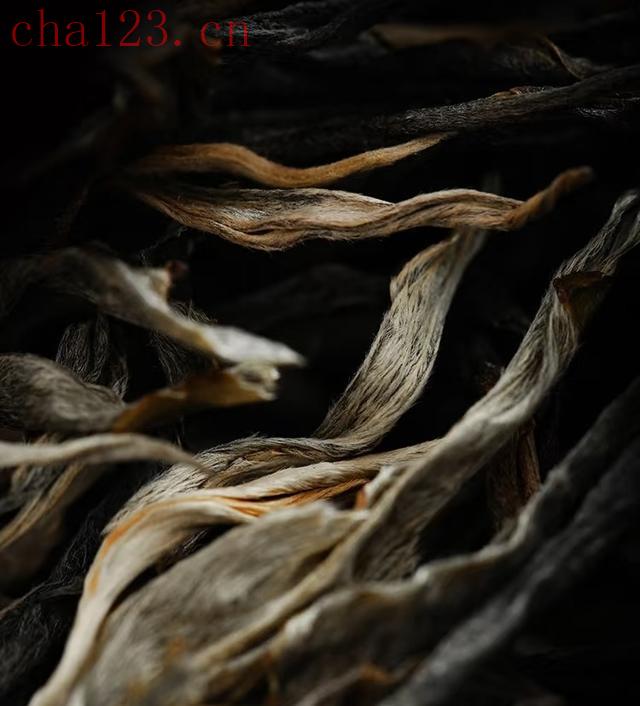

4. 叶底检验:活性是内质的终极密码

ü 优质叶底:

柔韧有弹性,手捻不碎;生普叶底黄绿匀亮,熟普褐红均匀;叶片完整无焦边。

ü 劣质痕迹:

硬脆易碎(过度烘焙/陈化死)、色泽斑驳(发酵不匀)、叶脉碳化(杀青失误)。操作建议:闷泡后将叶底铺于白瓷盘,观察舒展度与韧性,指尖轻压测试弹性。

5. 耐泡度测试:内质丰俭的试金石

ü 优质标志:

闷泡3次以上仍滋味稳定,无明显落差(7泡后转淡为正常)。

ü 劣质证据:

2泡后茶味断崖下跌,水味凸显,证明物质贫瘠。

闷泡是茶品质的“压力测试”,通过极端条件暴露缺陷,尤其适用于:普洱、老白茶、黑茶等后发酵茶类;鉴别仓储不当(霉味)、工艺失误(青味/焦味)、原料粗老(涩久不化)的茶。掌握色、香、味、底、耐五维联评法,结合茶类特性精准控时控温,你便能透过一杯闷泡的茶汤,洞见茶叶从种植到仓储的全部真相。

//

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。