很多人喝完茶,往往眼睛都不带眨一下就把茶渣给倒了。

殊不知,这茶渣,可是暴露一款茶好坏的关键!

它和看干茶、闻香气、尝滋味一样,是品茶过程中一个非常重要的步骤。

所以啊,下次茶渣先别急着丢,学几招来分辨它再倒,一点儿都不迟!

我们平时说的“泡剩的茶渣”,在专业术语里,有个高大上的名字,叫做**“叶底”**。

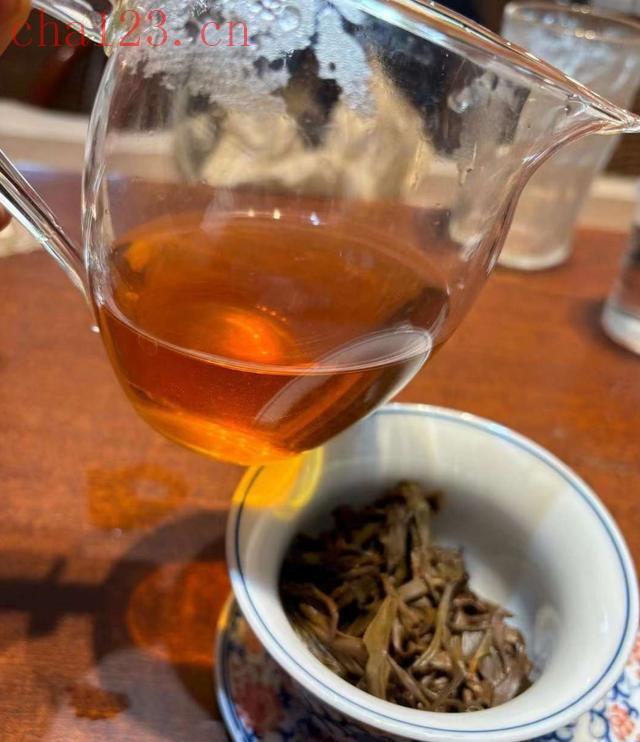

在专业的茶叶审评环节里,最后一步可就是仔细地观察叶底,并且给它打分呢。茶叶在冲泡之后,会吸水膨胀,然后还原成它原本的形状。

一款茶在采摘、加工、存储过程中是否合理,是不是出了什么问题,都能在叶底上暴露得一览无余。

看叶底,咱们主要从嫩度、色泽、匀度、舒展度这几个方面来入手。

1. 嫩度:看茶芽、摸叶片,摸清茶的“年龄”所谓嫩度,就是看一款茶里面芽头和嫩叶的比例,以及茶叶整体的老嫩程度。

很多茶叶在没有泡开的时候,都卷缩在一起,你不太容易分辨出它里面芽头和嫩叶的含量。但通过叶底,这就很好辨别了。

你可以拿起几片茶叶,把它平摊开来,就能清楚地看出它采摘的时候是单芽、一芽一叶,还是其他级别。

分辨茶叶整体的老嫩程度,除了用眼睛看之外,还得用手去捏一捏。

较差--叶底

分辨的总体原则是:

用手指捏叶底,感觉柔软有韧性的,嫩度就好;如果捏起来质地发硬,松手后马上散开的,说明叶质比较老。

叶脉摸起来不隆起,平滑像绸缎一样的,是嫩叶;如果叶脉摸起来隆起,有明显的触感,那就是老叶。

叶子边缘的锯齿平和的,是嫩叶;叶子边缘锯齿状非常明显的,是老叶。

叶肉厚实柔软的,是最佳品质,这代表茶叶嫩度好、内含物质丰富,多半是来自高山优质茶园的原料;

柔软但叶片薄的,一般般,多半是台地茶的原料;

又硬又薄的,那品质就是最差的了。

2. 色泽:叶底的“脸色”,揭示茶的“健康状况”

2. 色泽:叶底的“脸色”,揭示茶的“健康状况”叶底的色泽能非常直观地反映出一款茶的原料好坏和加工优劣。

观察叶底色泽,最好能有几款茶放在一起对比着看,不然很容易受到光线、环境和咱们主观感受的影响。

叶底色泽分辨的总体原则是:

颜色要正常。

所谓的正常,就是具备这种茶类应该有的颜色要求。

比如说看绿茶,那就以嫩绿、黄绿、翠绿为佳,深绿色就比较差了。如果发现有爆点(高温灼伤的黑点)、焦叶、红叶、红梗子、叶片碎烂,那就更不好了,说明制作工艺出了问题。

而乌龙茶则要求“绿叶红镶边”,你可以通过观察叶底上红色和绿色区域的比例,来判断这款乌龙茶的发酵程度是轻还是重。

叶底较好

色泽一定要“亮”!

这里的“亮”,并不是说叶子自己会发光,而是一种鲜活、润泽、饱满、富有生命力的表现。

至于怎样才算“亮”,这个问题用文字来表达确实有点词穷,只有你亲眼见过那种充满活力的明亮感,才能真正明白。

如果非要打个比方,那就像早春雨后刚刚萌发的树芽,那种生机勃勃的明亮感,是夏天、秋天的树叶所无法具备的。

优秀--叶底

3. 匀度:看茶是不是“整齐划一”在看叶底的几个项目里,匀度是相对来说比较次要的。

所谓匀度,就是看一款茶的老嫩、大小、厚薄、整碎程度是不是比较统一。这其实和一款茶在采摘和加工管理上是否规范有关系。

有些茶农采茶不讲究,一把抓,那从叶底上反映出来,就是叶片大小不一,很不匀整。

在加工的时候,有些茶厂会把不同山头、不同批次采摘的茶叶不加分辨地混在一起加工,这样也会导致叶底的匀度很差。

所以,匀度差,可能代表这款茶在采茶做茶的时候不够规范,或者说明它经过了拼配(就是把不同来源的茶叶混合在一起)。

4. 舒展度:看叶片是否“恢复如初”除了上面三点之外,我们还要注意叶底的舒展程度。

大多数茶叶在制作过程中,都会经历揉捻或包揉等塑形工序。

工艺过关的茶,在经过开水高温冲泡之后,叶片会自然舒展开来,恢复到它原本的形状。

一些揉捻比较重的茶,比如乌龙茶,即使完全舒展后,叶片也可能仍然会稍有卷曲,这都是正常现象。

但如果冲泡之后,叶底完全摊开得像纸一样,或者紧紧地缩成一团,怎么也泡不开,那都说明这款茶的工艺存在缺陷。

比如,有些茶厂会用重火炭焙来掩盖茶叶原有的缺陷,对于这样的茶,我们就可以通过观察叶底紧缩、颜色发黑发硬来辨别。

此外,茶渣放凉之后,此时散发出来的**“冷香”**,也是辨别一款茶好坏的重要指标。

看完这些,你是不是对怎么看叶底有更多认识了呢?

下次喝完茶,别再急着倒掉茶渣了,仔细观察观察,你也能变身“品茶高手”!

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。